我国南海已建的珊瑚礁吹填陆域面积有限,基础设施全部建于地面,不仅防卫能力弱,在恶劣的海洋环境下各类设施腐蚀老化速度快、运维成本高。珊瑚礁地下空间开发不仅可缓解南海陆地紧缺的问题,还可大大开拓和改善人居环境,将重要的敏感设施转移至地下,极大提高军事防卫能力和战时生存能力,为提升南海国防力量、加强南海管控执法十分有益。另外,由于礁体地下空间的封闭性和热稳定性改善了高温、高湿、高盐、高紫外线辐射的恶劣生存环境,提高了驻守人员的整体安全防护能力,为我国珊瑚礁的开发利用和安全防护提出新的模式和开发思路。

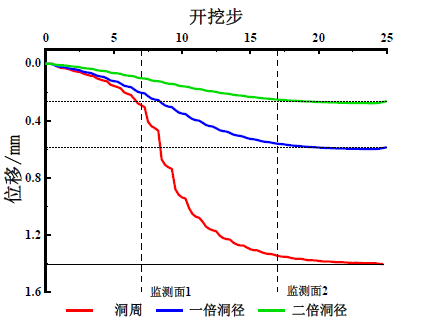

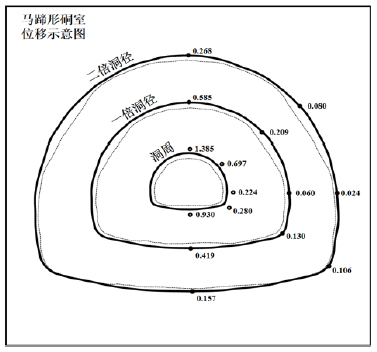

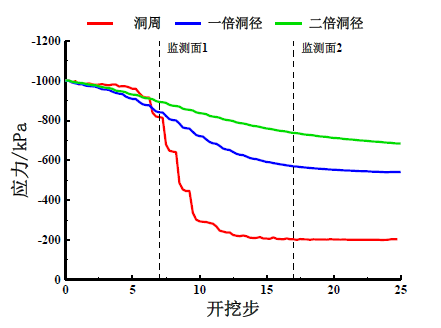

武汉岩土所海洋工程地质学科方向组科研人员采用物理模型实验对珊瑚礁地下空间开挖围岩稳定性进行了前瞻性研究。采用石英砂、重晶石粉、高强石膏、钙质砂及水泥作为原材料以特定的配合比制作相似材料,设计了6组不同配比方案模拟不同强度的礁灰岩,模拟在深度50 m的礁灰岩地层中开挖高度与跨度均为10 m的圆形和马蹄形硐室。模型尺寸为1.0 m ×1.0 m ×0.5 m,硐室宽度和高度为20 cm,采用山东大学研制的全自动真三轴地质力学试验系统模拟真实地层压力进行加载、分步开挖和监测,研究了礁灰岩强度、硐跨、硐高和支护强度对开挖稳定性的影响。试验结果表明:1、在礁灰岩(抗压强度10 MPa)地层开挖过程中,硐室围岩及衬砌均未产生开裂、塌落或大变形的情况,硐室围岩稳定性较好;2、开挖时硐室拱顶、拱肩、拱腰和拱底各点的应力变化呈“之”字型的走势,当开挖揭露监测断面位置后,围岩应力出现陡降,应力释放率逐渐增大后续趋于稳定;3、马蹄形硐室开挖过程中拱顶处位移平均为1.385mm,其余位置的变形均小于拱顶处,圆形硐室开挖后的围岩变形比马蹄形略小;4、一倍洞径处应力释放率相较于洞周平均减小了49%,二倍洞径处应力释放率相较于洞周平均减小了67%。

图1 模型开挖加载试验 图2 马蹄形硐室拱顶位移曲线

图3 马蹄形硐室位移示意图 图4 马蹄形硐室拱顶应力曲线

附件下载:

附件下载: